Искусство убеждать

- Автор Антон Калинин

- Прочитано 2235 раз

Каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается с необходимостью убедить кого-то в своей правоте. Такая задача иногда превращается в невыполнимую миссию. Я попытаюсь, насколько это возможно, систематизировать и изложить накопленный мной опыт, приправленный теоретическими выдержками, чтобы вы могли развивать навык убеждения, более осознанно используя весьма эффективные приемы.

К моему сожалению, за время учебы в школе или университете мне не посчастливилось целостно и системно изучать Аргументацию как дисциплину. Освоение премудростей убеждения на практике без каких-либо теоретических знаний для меня стало путем проб и ошибок, где желаемый результат мог быть вовсе недостижим, а правильные выводы приходили зачастую несвоевременно. Начну по традиции с определений.

Аргументация — это метод убеждения целевой аудитории (одного или нескольких человек), предназначенный для рационального обоснования какого-либо утверждения при помощи других утверждений, но не способный при этом служить доказательством его истинности (в противном случае это будет уже не аргументация, а доказательство как таковое).

Различают следующие виды аргументации: разговорная, математическая, научная, пояснительная, юридическая, политическая. Я не буду останавливаться на рассмотрении отдельных видов, потому что практически все сказанное далее будет основываться на общих принципах и должно подходить к большинству профессиональных или бытовых ситуаций. Очень часто “Аргументацией” называют как совокупность самих аргументов в пользу какой-либо позиции, так и процедуру приведения аргументов. В этой связи, такие фразы как “Ваша аргументация была сильной” или “Вы недостаточно аргументировали свою позицию” будут восприниматься уже не так однозначно. Но обо всем по порядку.

Аргументы

Аргумент или довод — это логическая посылка, используемая отдельно или в совокупности с другими с целью доказательства истинности определенного утверждения или тезиса. Чтобы тезис можно было считать истинным, все аргументы должны содержать в себе истинную информацию, достаточную для доказательства тезиса с помощью верных логических умозаключений. В качестве аргументов могут (а лучше сказать должны) выступать факты, статистические данные, результаты исследований, указания на документы, в общем все, что не требует дополнительного доказательства. Любой аргумент - это по определению самодостаточная сущность, рассматриваемая как неоспоримая данность. Главной ошибкой начинающих ораторов является представление в качестве аргументов собственных умозаключений (своих мыслей) или малоизвестных данных, забывая о том, что Аргумент будет воспринят целевой аудиторией только в том случае, если все знают и принимают доказанность данного аргумента. Например если о каком-либо событии известно только оратору, упоминание о нем не будет воспринято как аргумент.

Аргумент всегда нейтрален эмоционально. Это следует из определения, ведь логика не оперирует эмоциями. Я не могу сказать, что использование таких доводов, которые вызывают эмоции у целевой аудитории, нужные оратору для привлечения на свою сторону, очень уж плохой или нечестный прием. Однако с уверенностью могу сказать, что эмоциональное воздействие может принести временный или вовсе противоположный эффект. С логикой же спорить сложно, даже если не находишься в эмоциональном равновесии.

Конечно, аргументация является неотъемлемой частью таких эмоциональных мероприятий как переговоры. Однако, в данном материале, переговорного процесса я не касаюсь. Интересная, но очень уж объемная тема. Аргумент может иметь вес (значимость) лично для оратора, но с учетом направленности аргументов на целевую аудиторию, данный личный вес никакого значения не имеет. Поэтому, предлагаю рассматривать аргументы для оратора всегда равнозначными. Утверждения же (наши защищаемые тезисы) напротив - должны и будут иметь важность для оратора.

Аргументирование

Любой процесс так или иначе подразумевает конечную цель. Аргументация не является исключением. Ее цель — принятие выдвигаемых положений аудиторией. Важную роль в любом процессе играет подготовка.

Начать, на мой взгляд, стоит с ответов на 4 вопроса:

- В чем мы хотим убедить целевую аудиторию?

- Кто является целевой аудиторией?

- Какие наши аргументы?

- Как мы будем доносить информацию?

Первый вопрос помогает сформулировать то заветное утверждение или позицию, которую мы хотим отстоять. Это может быть и набор утверждений, но стоит помнить, что далее для каждого положения на защиту следует проработать оставшиеся вопросы.

Второй вопрос направлен на понимание людей, с которыми мы будем общаться, их характеров, интересов, приоритетов, желаний и мотивов. Без этого, любая наша речь равносильно выстрелу в мишень с завязанными глазами. Когда дело касается одного человека - все просто. Но если у нас группа людей, то наверняка для каждого из них характерно свое видение каждого тезиса и это обязательно надо учитывать при подготовке.

На третий вопрос отвечать стоит следующим образом: выписать все утверждения, начиная с наиболее важного для нас, для каждого утверждения составить список аргументов, выписав их в произвольном порядке. Если какой либо аргумент относится к нескольким утверждениям, стоит выписать его еще раз. С этими списками предстоит работать и далее. Важность фиксирования формулировок аргументов на бумаге или в электронном виде не очевидна. Лично мне такой подход помогает не забывать точные формулировки аргументов, видеть перед глазами полный список и оперативно обращаться к нему, а также наглядно приоритезировать все имеющиеся у меня доводы.

Последний вопрос дает нам представление о том, как мы будем доносить наши мысли до людей. Письмо, презентация, открытый диалог, каждый формат имеет свои особенности, которые просто необходимо использовать для достижения поставленной цели.

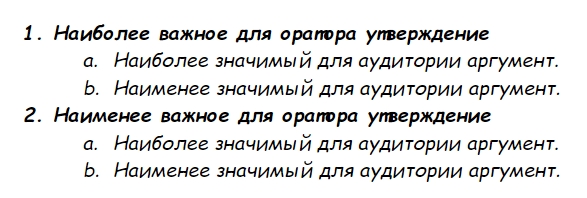

Симбиозом полученной информации на следующем шаге подготовки является приоритезированный список утверждений и аргументов по значимости.

Например:

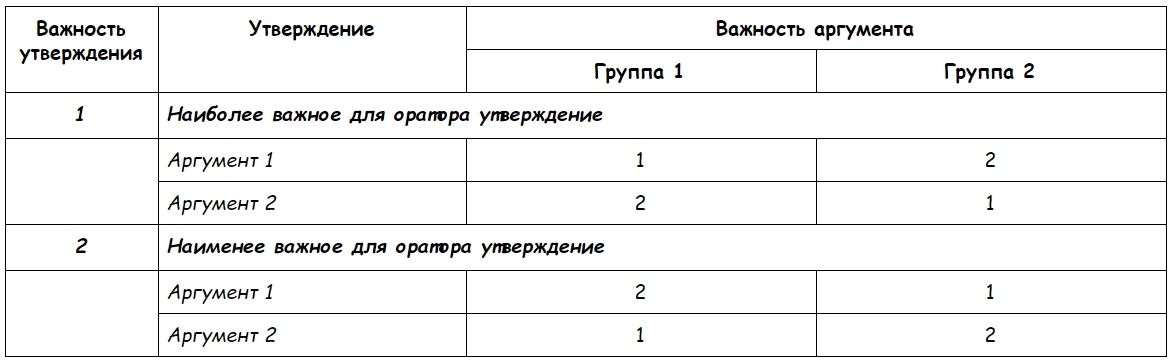

В сложном случае, когда для отдельных групп или людей целевой аудитории аргументы имеют разную значимость, можно представить список в табличной форме.

Например:

Как использовать приоритет?

Имея на руках перечень аргументов и понимая их важность для целевой аудитории, мы готовы к непосредственной аргументации нашей позиции. Возникает вполне закономерный вопрос: “В каком порядке лучше всего перечислять наши аргументы и имеет ли это какое-либо значение?” Попытаюсь дать максимально развернутый ответ, перечислив возможные подходы к презентации цепочек аргументов. Приведенные ниже подходы мне довелось опробовать на практике, поэтому обоснование их применения стоит считать скорее обобщением моего личного опыта, нежели теоретической парадигмой.

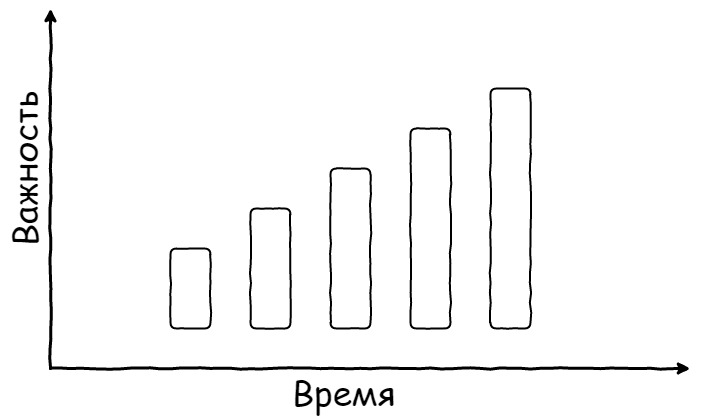

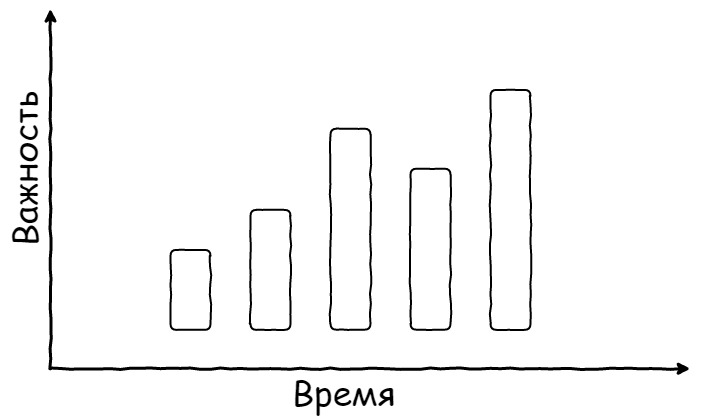

Усиление значимости аргументов

Перечисление аргументов происходит по мере увеличения важности для целевой аудитории.

Такой способ донесения аргументов больше подходит для непродолжительных (но не коротких) совещаний, важность аргументов должна быть примерно одинакова для большей части людей (лучше для всех). Оратор подготавливает основную аудиторию к массивным аргументам в защиту своей позиции аргументами поменьше. Важно быть уверенным, что для финальных штрихов хватит времени иначе, презентация получится скомканной. Также это идеальный вариант, когда в цепочке аргументов, каждый следующий логически вытекает из предыдущего аргумента или дополняет его, т.е. аргументы взаимозависимы друг от друга.

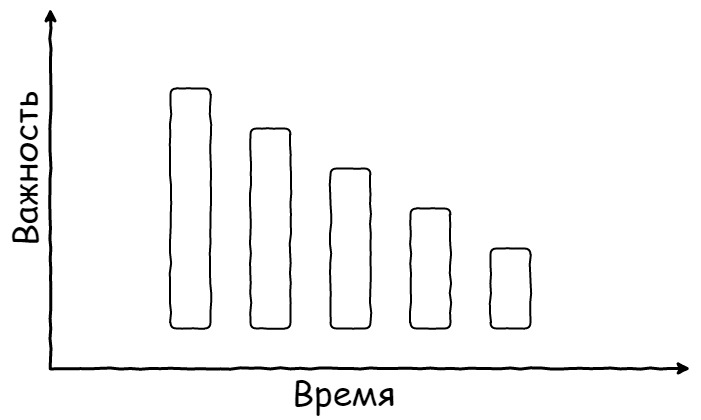

Ослабление значимости аргументов

Перечисление аргументов происходит по мере уменьшения важности для целевой аудитории.

Данный метод лучше использовать для коротких встреч, важность аргументов должна быть примерно одинакова для большей части людей (лучше для всех). Оратор озвучивает самые весомые аргументы, оставляя на потом аргументы поменьше (если останется время). Подходит метод для общения с людьми, которые экономят время (например руководителями).

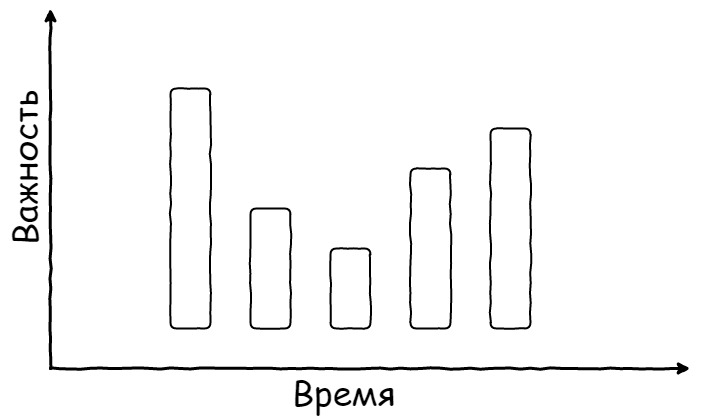

Симметричное перечисление аргументов

Перечисление аргументов происходит симметрично либо самого малозначимого аргумента, либо самого значительного.

Хорош этот способ, на мой взгляд тем, что его можно применить для нерегламентированных по времени встреч или когда часть аудитории подтянется в процессе совещания. В этом случае, каждый участник сможет услышать важные для себя аргументы, а внимание аудитории будет равномерно сконцентрировано на обсуждаемом вопросе. Данный метод не очень подходит для писем или презентаций, поскольку и тот и другой способ донесения информации, как мне кажется, требует явной последовательности и создания эффекта усиления или ослабления логической составляющей.

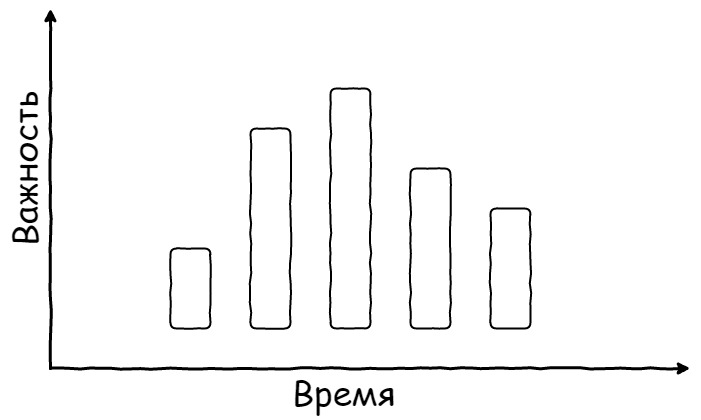

Чередование аргументов

Перечисление аргументов происходит чередованием аргументов с высоким и низким приоритетами.

Отличный вариант для длительных совещаний или когда у целевой аудитории большой “разброс” в приоритетах. Как и способ выше, для переписки не подходит, но зато в процессе доклада оратора, особенно сопровождаемого вопросами, внимание слушателей всегда будет равномерно распределено.

Заключение

Несложно заметить, что все способы опираются на основы ораторского мастерства и коммуникации. В конечном счете, любое убеждение строится посредством общения с людьми и ориентировано на других людей. Именно поэтому, особенно в мире жестких рыночных отношений, профессиональной конкуренции, а иногда и просто в быту искусство убеждения - ценный навык, который необходимо развивать. Следует стремиться к уверенному владению всеми аргументами, комбинированию способов их донесения до аудитории ориентируясь на реакцию людей, а также повышать уровень своего эмоционального интеллекта.

Подводя итог, хочу обратиться к учебнику Ивина Α. А. “Основы теории аргументации” от 1997 года. В нем сказано, что для аргументации характерны следующие черты:

- аргументация всегда выражена в языке, имеет форму произнесенных или написанных утверждений; теория аргументации исследует взаимосвязи этих утверждений, а не те мысли, идеи, мотивы, которые стоят за ними;

- аргументация является целенаправленной деятельностью: она имеет своей задачей усиление или ослабление чьих-то убеждений;

- аргументация — это социальная деятельность, поскольку она направлена на другого человека или других людей, предполагает диалог и активную реакцию другой стороны на приводимые доводы;

- аргументация предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, их способность рационально взвешивать аргументы, принимать их или оспаривать.

1. Ивин Α. А. Основы теории аргументации. — М., 1997.

2. Аргументация // Концепты коммуникационного дискурса // Гуманитарные технологии // Режим доступа: https://gtmarket.ru/concepts/7226.

3. Speech Acts in Argumentative Discussions // Eemeren F.H. van, Grootendorsi R — Dordrecht, 1984. — P. 6—9.